簡単、低侵襲、コストパフォーマンスに優れたツール

PiCCOは、重症患者にとって重要な循環動態パラメータの測定をサポートします。

- 患者のベッドサイドで肺水腫の測定が可能

- 心臓の前負荷を定量化

- 複数の動脈から選択可能なアクセスポイント

- 較正済みのリアルタイムに富んだ心拍出量

- 前負荷は容量負荷のパラメータを表示

- 後負荷、心収縮性、輸液反応性

関連製品

急性・重症患者に適した循環動態モニタリング

2つのアルゴリズム

PiCCO は精度の高い経肺熱希釈測定とそのアルゴリズムを取り入れた動脈圧波形解析測定との組み合わせです。

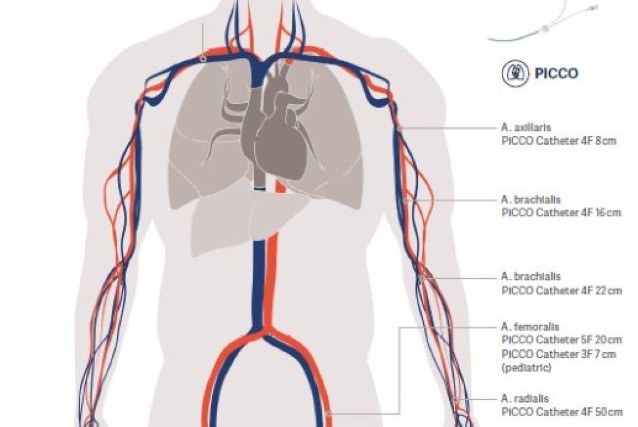

動脈アクセス

大腿動脈、上腕動脈、腋窩動脈経由

小児 / 小児用アプリケーション

3FrPiCCOカテーテルの利用が可能

循環動態が不安定な患者の循環動態管理

PulsioFlex 用PiCCOモジュールは循環動態が不安定な患者の診断や治療をサポート

- PiCCO モジュールは、PulsioFlex モニターに取り付けることでPiCCOによる経肺熱希釈測定が可能

- PiCCOによる経肺熱希釈測定で較正すると、循環動態モニタリングの精度と信頼性は向上

- 肺血管外水分量を測定し、肺水腫の診断をサポートする PiCCO モジュール

- 前負荷、輸液反応性、後負荷、心収縮性などの PiCCO パラメータにより、医師が強心剤や血管作動薬の使用を含む患者の治療を行うことをサポート

本医療機器は欧州指令93/42/EECに基づきCEマークを取得

PiCCOキット

PiCCOカテーテルキットは、PiCCOを使用した経肺熱希釈を簡易に安全に実施できる製品をセットしたキットです。

構成は以下の通りです。

- PiCCOカテーテル(セルディンガー挿入器具)、ガイドワイヤ、穿刺針、ダイレーター

- PiCCOモニタリングキット(インジェクション温度センサハウジング、末梢動脈圧測定用カテーテル )

画像は推奨のアクセス部位を示す

IntelliVue 向けの機能

PiCCO は、Philips Medical Systems の IntelliVue および CMS Patient Monitors の統合モジュールとして、機能を提供します。モジュールの詳細については、ゲティンゲパートナーシップページまたは直接 Philips 社にお問い合わせください。

技術規格書は予告なく変更されることがあります。

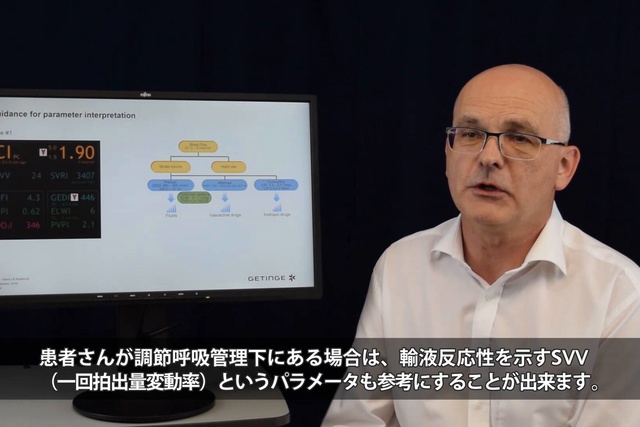

PiCCO 使用時のサポートガイド

臨床現場で PiCCO を使用した経肺熱希釈を最適に行うためのサポートをご案内しています。

PiCCOトラブルシューティングガイドは、PiCCO をお使いの臨床医やコメディカルのための Q&A サイトです。装置の基本的な設定方法から症例に応じたパラメータの見方まで、よくある質問を網羅しお答えしています。

PiCCOの2つのアルゴリズムについて

PiCCO は、経肺熱希釈法と動脈圧波形解析法(パルスカンタ法)の、2つのアルゴリズムに基づいています。どちらのアルゴリズムも、20年以上にわたる臨床での使用実績と多くの研究報告によって確立され、循環動態モニタリングに必要なパラメータの表示を可能にしています。

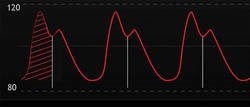

動脈圧波形解析法(パルスカンタ法)

動脈圧波形解析法(パルスカンタ法)は連続的にパラメータを表示し、経肺熱希釈は測定後のパラメータを表示します。PiCCO での動脈圧波形解析法(パルスカンタ法)は、経肺熱希釈から得た心拍出量を基に較正を行い、連続的にパラメータを表示しています。

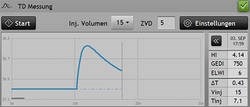

経肺熱希釈法

経肺熱希釈測定の方法について説明します。一定量のボーラス注入液(例:0.9%の冷たい生理食塩水 15ml)を、中心静脈カテーテルを通して注入します。ボーラス注入液は右心系、肺、左心系を通過し、通常は大腿動脈に留置された PiCCO カテーテルで検出されます。経肺熱希釈によるパラメータ値の計算や較正をすることを目的に、精度の高い平均値を得る必要があるため、この手順を10分以内に3回以上(推奨)繰り返して行う必要があります。患者状態または治療法に大きな変化がある時には、経肺熱希釈測定(熱希釈測定はこの手順を実行した時にのみ更新されます)を再測定する必要があります。患者の状態に応じて、1日に少なくとも 2~3 回は経肺熱希釈による較正を推奨します。

PiCCO トレーニングビデオ

PiCCO セッティングガイド、PiCCO 経肺熱希釈による重症患者の循環動態管理、クリティカルケアにおける循環動態管理の重要な課題、肺水腫の定量化(ELWI、PVPI)と循環動態パラメータの解析、について動画で解説をご覧いただけます。

PiCCOとPulsioFlexについて、カタログで詳細をご確認ください

循環動態モニタ PulsioFlex

PulsioFlex モニタ、PiCCO、ProAQT をまとめたカタログです。

PulsioFlex の病態に合わせた機能選択、ProAQT による周術期の輸液最適化、PiCCO による循環動態の全体像の把握について説明しています。

フォームに必要事項をご入力いただき、カタログをご覧ください。

PiCCO & PulsioFlex設定ガイド

PiCCOとPulsioFlexの設定ガイドは、以下の内容で構成されています。

PulsioFlexのケーブル接続準備

PiCCOカテーテルキットの内容とPiCCOカテーテルの接続準備

モニタリングキットの説明と中心静脈カテーテルへの接続準備

そのほか、動画のQRコードやパラメータの説明など

フォームに必要事項をご入力いただき、カタログをご覧ください。

PiCCO 経肺熱希釈手順ガイド

PiCCO経肺熱希釈手順ガイドは、以下の内容で構成されています。

PulsioFlexの画面操作についてステップ1~6まで手順を記載しています。動画のQRコードや表示パラメータなどの説明もありますので、現場でご活用いただけるガイドとなっています。

フォームに必要事項をご入力いただき、カタログをご覧ください。

ゲティンゲの e-ラーニングとトレーニングコースで知識を向上

Getinge Educational Instituteでは、集中治療、心臓血管手術、手術室、滅菌再生処理の各分野向けの教育プログラムをご提供しています。ゲティンゲは、お客様のパフォーマンスと生産性の向上を、最新のテクノロジーとベストプラクティスに関する情報でサポートします。

オンサイトイベントやリモートトレーニングの詳細については、お近くの営業またはサービス担当者にお問い合わせください。